|

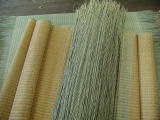

サラ用の畳台 畳を載せる台です。主に新畳を作る時に使いますが、私は張替えの時にも使ってます。 |

|

張り替え用の畳台 サラ台と比べると細い木で作られてます。父の愛用の畳台です。 |

||

|

6尺定木 上前の通りを正したり、畳表と落とす定木として使ったり、様々な事に使用します。 |

|

3尺定木 畳床を反らす為に下にかったり、框の通りを見たり、畳表を落とす定木として使います。 |

||

|

長指し 畳の長い方を測ったり、シミズ(対角線の歪)を見たりするのに使用します。 |

|

幅指し 畳の幅を測ったりするのに使用します。 |

||

|

大曲(おおがね) 新畳製作の時に使用する直角をだす為のものです。昔、この様なものは無く頭板を使って寸法をだしていました。 |

|

尺杖 お部屋の寸法を測る時に使用します。 |

||

|

大包丁・框包丁 畳床の框部分(短い方)を落とすのに使います。全ての種類の包丁が、関東と関西用があり、形が若干違います。 |

|

大包丁・落し包丁 畳床の長い方を落すのに使います。この作業は特に包丁が切れないと洒落にならないので、常によく研いでおきます。 |

||

|

小包丁 畳表を落したり、糸を切ったりと色々と使います。一番使用頻度が高い包丁です。 |

|

糸切包丁 元は大包丁だったものですが、40年以上使ってこんなに小っちゃくなったものです。父の立派な財産かな? |

||

|

敷き針・敷き込み鈎 畳を持ち上げる針です。右側の曲がってない針を使いこなすにはかなりの熟練を要します。うっかりしてるとついバッチンと畳表を傷つけてしまいます |

|

待ち針 畳表を畳床につり止める時に使用したり、頭板を押さえるのに使ったりします。 |

||

|

縁引き針 畳縁を止めたり、縁を折り返す時の線引きにしたり、畳表を押さえるのに使ったりと実に色々と使用します。 |

|

縫い針 左から返し針・刺し針・ござ針(刺し針)です。返し針は返し縫や框縫い縁無し畳などに使い、刺し針は縁を縫う(平刺し)時に使い、ござ針は薄縁や小物を縫う時に使います。 |

||

|

相引き針 縁引き針よりちょっと大きいものです。本来は縁無し畳の貫先を引っ張る為の針らしいですが、縁引き針の代わりとして使ってます。 |

|

渡 縁の幅を定める為に使うものです。 |

||

|

くわい 畳の厚みを測る為の道具です。熟練の職人さんは、こんなもの使わずに左手の感覚だけでバッチリ仕上げる人もいますが、僕は使います(^^; |

|

金槌 もも綴じ縫いの時に、框の縫い口を締めるのに使ったり、返し藁を締めこなす時に使用します。 |

||

|

小がね お部屋の寸法取りの時に使用したり、畳表の目のりを定めたりと結構色々なことに使います。 |

|

ねずみ錐 板入れの時に頭板の縫い穴をあける時に使用したり、代用板(プラスチックコーナー)の穴あけにも使用します。 |

||

|

鋸 主に、頭板の幅を切る時に使用します。 |

|

鉋 板入れの時の頭板を、くるいがないように削る時に使います。 |

||

|

しめ鉤・縁鉤 板入れの糸を締めたり、返しの糸を締めたり、関西の方では平刺しの糸も締めるらしいです。おおよそ糸を締めるという事全般に使用します。 |

|

ブラシ 新しい畳表の染土を落したり、裏返しの時に汚れを落したりするのに使います。 |

||

|

目押し定木・バカ棒 縁の幅に応じて簡単に目押しができる定木です。バカでも上手に出来る事からバカ棒なんて呼ぶ人もいます。天才はこんなの使わずに見た感覚で上手に目押しができます。・・・なんちゃって |

|

糸筒 畳を縫う切糸を入れておくものです。琉球表(青表)で自分で作ります。出張仕事の時に糸が足りなくなった時のために、3・4本の畳糸を縫い隠しておく、なんてことをする人もいます。 |

||

|

手当て 常に数個作っておきます。現在は写真のような金具を入れているのでマシですが、昔はなかった為、ものぐさしてるとすぐに貫通して危なかったみたいです。家の父も2回ほど手の甲を貫通したって言ってました。 |

|

かき板 畳表の幅を落す際の下敷きとして使うものです。 頭板のあまり質の良くないものを使用します。 |

||

|

落とし板 畳床の長い方を落す時に使ったり、端口をきれいにさらう為に使います。結構かまぼこの板を使ってる畳屋さんが多いみたいです。 |

|

油壺 最近の畳床は硬いですから一針一針サラダ油を染み込ませたこれを針につけないと針が通らない事があります。 |

||

|

代用板(プラスチックコーナー) 框の角が丸まってきた畳などに縫い付けたりしたりします。主に、本板(檜やさわら)などの代わりに畳床に縫い付けます。 |

|

ひじ当て 平刺しの時にのきをこなすのに使います。長年これを着けないでやってると、タコができて痛くないらしいですが、僕なんてこれを着けなかったら肘が血だらけになっちゃいます。(^^; |

||

|

特殊針 右側の針は結構珍しいので買ってみました。薄畳を作るときや、ナンチャッテ有職畳を作るときなど結構重宝しています。左側の針は畳表の丈方向を継ぐ時に使います。 |

|

縁下紙 割合,影の存在の縁下紙でが、畳を作る上で欠かすことのできないものです。 |

||

|

板脇 きれっぱしの畳表などを、ばらして水をかけて真っ直ぐにしたものです。主に、畳床と板の段差をなくすためにいれたり、畳床の補修に使います。 |

|

カグスベール 面白い名前ですが、多分殆どの畳屋さんが持っていると思います。家具の下にこれをかえば簡単に家具を移動できます。 |

||

|

折り目消しローラー 畳表の折じわを消す為の道具です。気持ち使える位の道具かな? |

|

藁 返し藁として畳の厚みを調節したり、表替えや裏返しの時に凸凹や隙間などを調節するのに使用します。 |

||

|

糸 黄色の糸が手で縫う為の糸で、白っぽい糸が機械の糸です。手縫い用の切糸にはあらかじめ、油をすり込んでおきます。 |

|

霧吹き 最近はこれを使ってますが、昔は口で霧を吹いたものです。「こんなんも出来なきゃ畳職人とは呼べね〜な」なんてよく父に言われて練習しましたが、未だに上手くできません(^^; |

||

|

両用機 年代ものの平刺し・返し縫いの両用機です。最新式の機械と比べなければ、まだまだ現役バリバリでやっていけると思いますが、やっぱり新しいの・・・・・欲しいですね。 |

|

両用機new やっぱり新しいの・・・欲しかったので、買い替えました。 |